E' nella natura umana sintonizzarci sul comportamento altrui per gestire la paura.

In questi giorni si parla molto del clima di riduzione della guardia rispetto alle norme anti-COVID e del fatto che alcune persone tendono a rispettare meno – quando non a trasgredire completamente – il distanziamento sociale, l’uso della mascherina nei luoghi chiusi e le norme igienico-sanitarie ormai note. Cosa sta succedendo? Proviamo a dare alcuni spunti di riflessione antropologici e sociali.

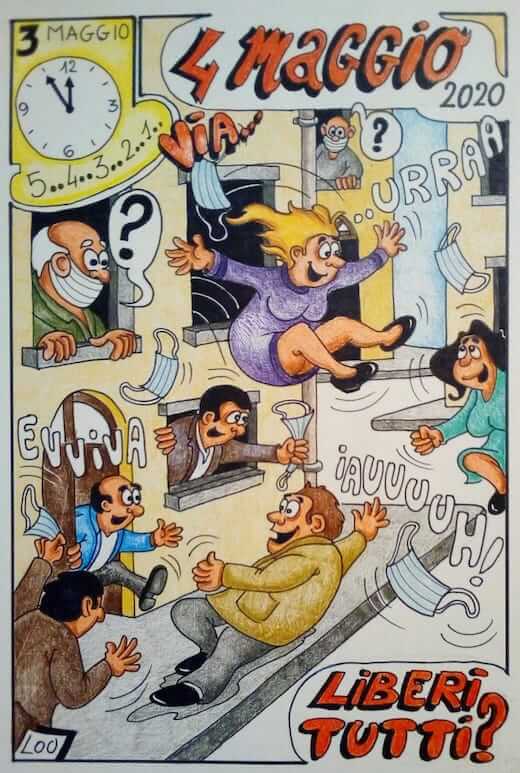

Dal 4 maggio le norme anti-Covid che avevano portato alla quarantena stretta si sono via via allentate. Ad oggi siamo in quella che viene definita fase 3 in cui, per sintetizzare, il messaggio delle autorità governative e sanitarie è stato: fate tutto normalmente ma mantenete lo stato d’allerta: distanza, mascherina, igiene.

Sebbene profondamente corretto sul piano scientifico e sociale, questo messaggio genera una percezione contraddittoria sul piano psicologico e dei comportamenti. Da una parte posso comportarmi liberamente (l’evocazione dell’equilibrio pre-lock down è forte nella memoria autobiografica di qualsiasi persona), dall’altra devo mantenere alta la guardia come durante la quarantena! Cosa guida allora il comportamento effettivo?

Ci sono alcuni fattori socio-psicologici che influenzano le scelte e conseguentemente i comportamenti.

Il primo è il modo in cui percepiamo la paura. Siamo sensibili a due classi di stimoli che generano in noi la percezione di paura: il pericolo prossimale e quello percepito nel gruppo sociale. Al primo corrisponde la percezione immediata e individuale di un pericolo, al secondo ciò che leggiamo nel comportamento degli altri. Ed è quest’ultimo che più ci influenza nel dirigere il nostro atteggiamento. E’ l’effetto emulativo, il sintonizzarsi sullo stato emotivo e sul comportamento altrui per gestire la paura. Se l’altro è calmo ci sintonizzeremo su questa emozione, se c’è allarme saremo anche noi allarmati.

Siamo sempre più in una fase, almeno in Italia, in cui la paura prossimale è assente, e vediamo la maggior parte delle persone attorno a noi calme. Ergo.

Ascolta la mia intervista a Radio 3 – Tutta la città ne parla – al minuto 27:00

Un secondo fattore molto noto è la differente percezione del rischio che possiamo osservare per classi di età. I giovani, per ragioni di “biologia generazionale” sono meno inclini ad accettare e a riconoscere il rischio morte. Ci sono studi ormai classici che dimostrano come i comportamenti più a rischio – e la conseguente statistica di mortalità – sia più alta nella classe di età che corrisponde alla prima giovinezza, 20-30 anni.

Non a caso si dice che “l’età porta consiglio”, e che dopo la giovinezza arrivi l’epoca della “maturità”. Pretendere comportamenti sociali spontanei di autolimitazione da parte del giovane adulto della specie homo sapiens sembra più una illusione sociologica che un reale dispositivo cognitivo.

La percezione del rischio è più bassa nei giovani per ragioni di ``biologia generazionale``.

Altro aspetto fondamentale per il rispetto di regole richieste è il presidio sociale. Ci si dimentica spesso che la fase di lock down è stata rispettata in modo rigoroso dalla popolazione italiana non certo per una accettazione volontaria, serena e deliberata. La capacità di autoisolarsi volontariamente non fa parte della nostra natura sociale, se non quando pertiene alla patologia. La quarantena è stata rispettata perché le norme sono state imposte dalle autorità e fatte rispettare con un presidio forte e capillare sul territorio.

Il rispetto dei comportamenti prescritti passa attraverso il presidio dell'autorità: è la nostra natura di esseri liberi.

Laddove il controllo esterno si allenta, anche il comportamento tende alla trasgressione. Senza per questo entrare anche nel fattore culturale – molto italiano, di tendenza al non rispetto delle regole e alla trasgressione delle norme – la capacità di far rispettare leggi e comportamenti è sempre fortemente influenzata dalla percepibilità reale della presenza dell’autorità.

Ironicamente si potrebbe dire che nasciamo liberi, ci leghiamo saldamente l’un l’altro, ma in fondo tendiamo sempre all’anarchia se non ci aiutiamo reciprocamente a rispettare le regole della convivenza sociale.